映画館や劇場が立ち並ぶ興行街として街づくりが進められた歌舞伎町は、その成り立ちからして非常に独創的な街だ。実際、映画館をはじめスケートリンク、劇場、さまざまな娯楽施設や飲食店を複合的に配したビルが誕生すると、歌舞伎町は昼夜あふれるほどの人々で賑い、やがて東京にとどまらず日本を代表する繁華街へと成長を遂げた。

その名は海外にも広まり、とりわけネオンきらめくアジアらしい雑踏は外国人が行ってみたい観光地として、常に人気の上位にランクインするような街となっている。そんなさまざまな顔を持つどこか魅惑的な雰囲気もあって、歌舞伎町という街は小説や漫画、写真集、映画、演劇作品の中でリアルな舞台として、また架空の街のイメージとして多々描かれてきた。このコラムでは歌舞伎町にゆかりのある作品を紹介していきたい。

1作目として取り上げるのは、手塚治虫作『ばるぼら』だ。言わずと知れた漫画界の巨匠、手塚治虫は1928(昭和3)年大阪府豊中市生まれ。1946(昭和21)年、医学部に在学中の18歳で漫画家としてデビューし、以来『鉄腕アトム』『火の鳥』『ブッダ』『ブラック・ジャック』など数え切れない名作を世に送り出してきた。漫画家や、彼らが生み出す漫画をはじめ、文学、映画、演劇など国内外の作品、クリエイターに与えた影響は計り知れない。

『ばるぼら』は1973(昭和48)年から翌年にかけて、小学館が刊行する雑誌『ビッグコミック』に連載された。主人公は耽美主義の人気作家・美倉洋介。とりまく女性ファンも多く、一見その地位を確立していたかに見えた美倉だが、実は精神的な病と創作への悩みを抱えていた。そんな彼がある日、新宿駅で出会った女性がバルボラだった。

酒を飲んではフラフラとさまよい、駅の片隅で薄汚れた身なりでうずくまり、フランスの詩人ポール・ヴェルレーヌの詩をそらんじるバルボラ。彼女の破天荒な振る舞いに翻弄されつつも、その不思議な存在に美倉は惹きつけられ、創作意欲を掻き立てられていく。物語は現実なのか、美倉の幻想なのか、時に曖昧な中で「芸術とは何か?」「創作することとは何か?」に迫る。果たしてバルボラは芸術家にとってのミューズなのだろか?

作品が描かれたのと近しい時代と思われる新宿駅から物語が始まるこの『ばるぼら』だが、歌舞伎町は、どこか謎めいた空気をまとって登場する。それは美倉の友人で、はるか海のかなたから(どうやら命を狙われ)日本に亡命してきた作家・ルッサルカと久々に再会する後の出来事。『歌舞伎町の五丁目の12番、小さなくすり屋のすぐ隣』と記された地下の骨董屋。バルボラの案内でそこへ向かった美倉はいったい誰と出会い、その後どんな展開に巻き込まれるのか……

ちなみに、かつて淀橋区角筈(つのはず)と呼ばれていた一帯が、戦後の復興計画の中で新たな町名「歌舞伎町」と名付けられたのだが、実在するのは歌舞伎町一丁目と歌舞伎町二丁目だけである。ぜひ漫画を手に取って架空の歌舞伎町の街と、バルボラとの出会いから美倉の創作者としての人生を辿ってもらえたらと思う。

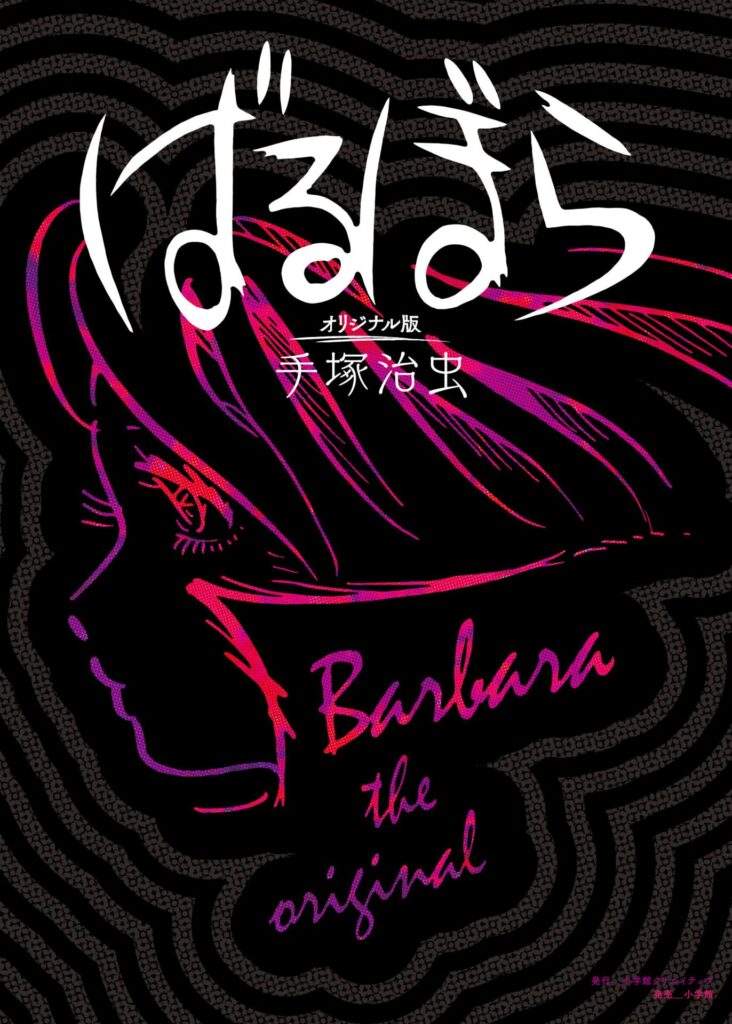

『ばるぼら』はさまざまな版があるが2019年11月、小学館クリエイティブから『ばるぼら』オリジナル版が刊行された。雑誌に連載された当時の構成をそのままに復元した初の単行本で、判型も雑誌と同じB5版。製版のための原本には手塚プロダクションに保管されていた生原稿を使っている。これまでの単行本には収録されていないトビラや削除されたページなどもすべて復元し、単行本化の際に改変・削除されたセリフもオリジナルに戻したものが楽しめる。

『ばるぼら オリジナル版』 手塚治虫・著 520ページ(5,400円、税別)

『ばるぼら オリジナル版』 手塚治虫・著 520ページ(5,400円、税別)また同書には単行本初収録となる大人向けのダークファンタジー短編も5編収録している。編集部は「1960年代から70年代という時代を手塚治虫がどう見ていたのか。どのような世相を背景に『ばるぼら』が描かれたのか、その参考の一助となるような作品群を厳選した」と説明する。

2020年には映画も公開された。手塚治虫の実の息子で『白痴』『ブラックキス』などを手掛ける手塚眞が監督・編集を務めた。撮影監督はウォン・カーウァイ監督らと数多くの作品を手掛けてきたクリストファー・ドイル。美倉を稲垣吾郎、バルボラを二階堂ふみが演じ、撮影には歌舞伎町も使われているという。原作漫画と合わせてぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

(C)2019『ばるぼら』製作委員会

(C)2019『ばるぼら』製作委員会